收录于话题

结直肠癌;丝素蛋白;纳米载药微球;姜黄素;水凝胶

摘要:结直肠癌(CRC)是全球最常见的恶性肿瘤之一,在临床发病率中稳居前三,并且是癌症相关死亡的第二大原因。结直肠癌属于祖国医学“肠蕈”、“脏毒”、“肠癖”、“癥瘕”、“锁肛痔”和“便血”等范畴。古代医家认为脾胃虚弱之人,容易肠中生恶气,形成积聚肿块。因此,益气扶正,祛邪消癥是结直肠癌最主要的治法之一。同时,为克服手术治疗的局限性,近年来研究人员越来越多地关注药物输送系统(DDS)以提高癌症治疗的疗效。该研究探讨了一种以丝素蛋白为载体的双药系统,用于辅助治疗结直肠癌。通过将载有中药姜黄素(CUR)和5-氟尿嘧啶(5-FU)双药的纳米微球负载到丝素蛋白水凝胶中,制备了5-FU/CUR@SF复合水凝胶。实验结果表明,该复合载药水凝胶能够有效持续控制药物的释放长达400 h,并持续抑制结直肠癌细胞(HT-29)的生长,显著诱导癌细胞凋亡。该研究展示了这种基于丝素蛋白的复合水凝胶作为一种新型辅助治疗策略在结直肠癌治疗中的潜力。

研究内容简介:

2024年11月7日,苏州大学现代丝绸国家工程实验室李刚教授团队与苏州大学附属第四医院韩植芬副主任医师团队合作报道了采用丝素蛋白(SF)作为载体材料,搭载中药姜黄素(CUR)和 5-氟尿嘧啶(5-FU),制备了一种用于结直肠癌辅助治疗的药物负载水凝胶,如图1所示。该项研究成果以题为“5-Fluorouracil/curcumin loaded silk fibroin hydrogel for the adjuvant therapy in colorectal cancer”为题发表在国际学术期刊Biomaterials Advances(https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2024.214108)上。苏州大学硕士生袁竟轩、博士生孙玮玮为共同第一作者,苏州大学李刚教授,苏州大学附属第四医院(苏州市独墅湖医院)中西医结合科韩植芬副主任医师为共同通讯作者。其他作者包括张治斌博士、黄丹丹博士、任东林主任医师、王炎教授、陈鸿博士和王晓沁教授。该工作得得到了国家自然科学基金和国家重点研发计划、中国科技部科技伙伴计划以及江苏省科学技术厅等项目的支持。

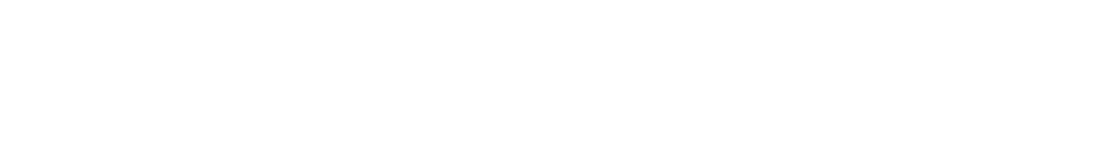

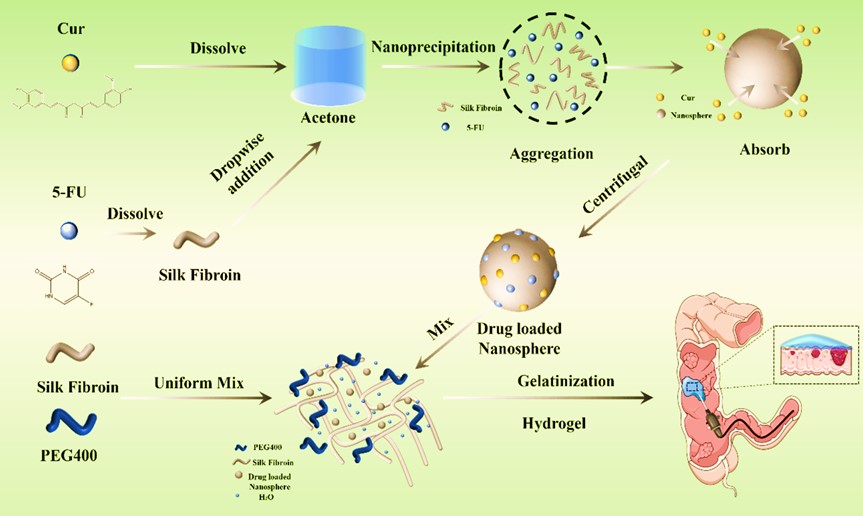

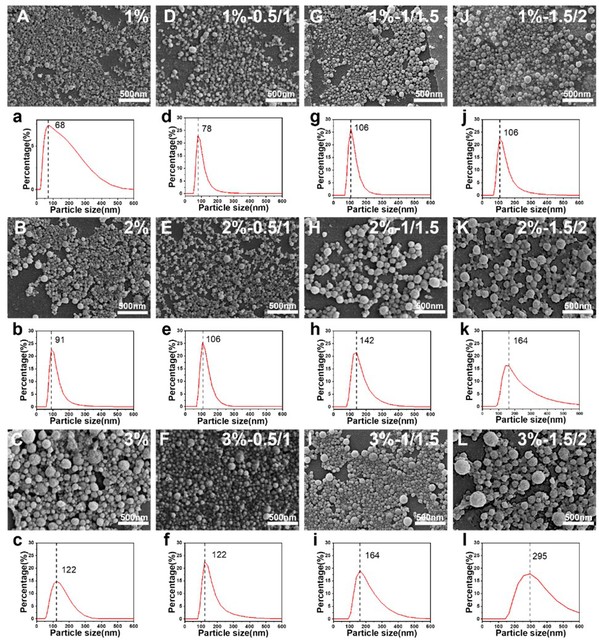

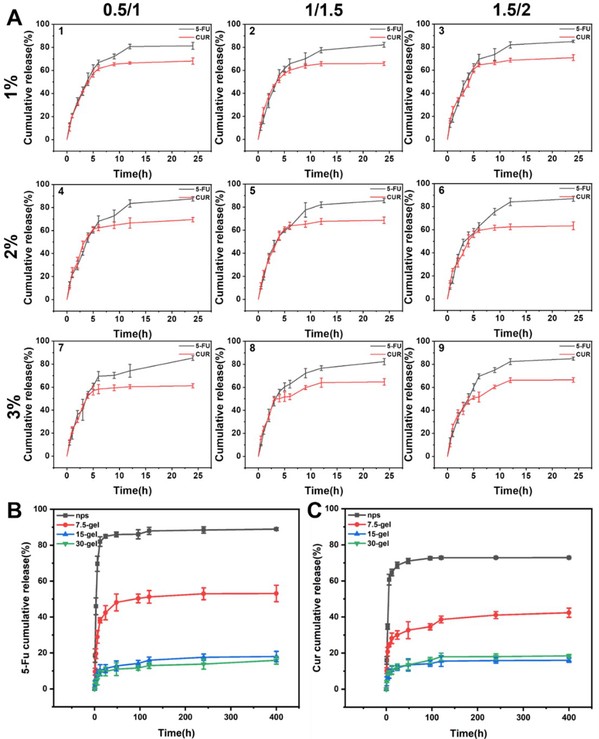

现代药理研究发现,中药联合治疗CRC可以起到增效减毒的作用,中西药结合可以有效干预、改善肠道微环境,减少肿瘤发生的风险因素,改善 CRC患者的生活质量,而且在逆转化疗耐药、提高化疗完成率方面,中医药也展现出巨大潜力。姜黄素(Curcumin,CUR)是提取自姜黄植物根的一种化合物,因其在结直肠癌预防和治疗中的显著作用而被广泛关注。因此,研究团队采用丝素蛋白(SF)作为载体材料,搭载中药姜黄素(CUR)和5-氟尿嘧啶(5-FU),形成了一种高效的药物负载水凝胶(图1)。该过程包括将含有5-FU的SF溶液与溶解在丙酮(AC)中的姜黄素溶液混合,生成粒径在77.87 nm至299.22 nm范围内的复合药物负载纳米球,表现出增强的渗透性和滞留(EPR)效应,从而实现对实体肿瘤的被动靶向作用(图2)。在纳米球形成后,将其分散到含有 SF 和聚乙二醇(PEG)的溶液中。凝胶化并去除PEG后,得到负载5-FU和CUR的SF水凝胶(5-FU/CUR@SF水凝胶)(图3)。结果表明,5-FU/CUR@SF水凝胶表现出优异的药物释放特性,5-FU和CUR分别在400小时的持续释放期内达到59.66 ± 3.76%和47.94 ± 5.03%的持续释放效果(图4)。

图1 药物负载丝素蛋白(SF)水凝胶的制备过程及原理

图2 不同SF浓度下制备的载药前后的SF纳米球的表面形态和粒径分析

图3 不同水凝胶样品的图片、微观形态和流变性能

图4 SF载药水凝胶的药物缓释性能

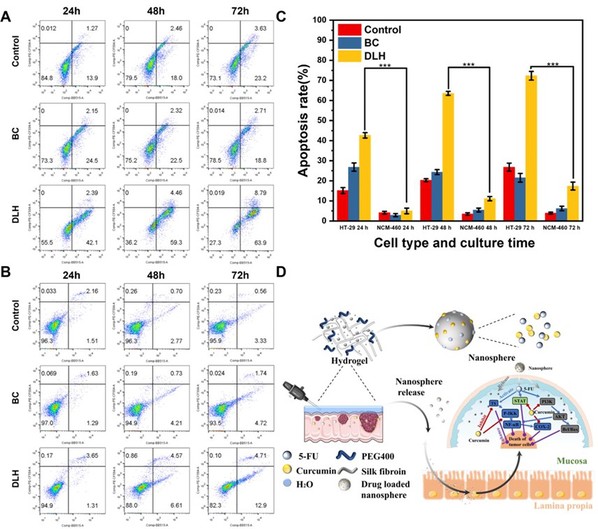

图5 不同材料共培养后的HT-29和CNM-460细胞的凋亡染色分布、凋亡率分析及其作用机制示意图

将人结直肠癌细胞系(HT-29)和正常人结肠上皮细胞系(NCM-460)与 5-FU/CUR@SF水凝胶共同培养,结果显示NCM-460细胞的凋亡率仅为17.38 ± 1.98%,而HT-29细胞的凋亡率显著增加至72.31 ± 2.18%,其细胞活力下降至 59.77 ± 0.55%。这些结果表明,5-FU/CUR@SF水凝胶对正常的NCM-460细胞具有较低的细胞毒性,而对HT-29癌细胞具有显著且持久的抑制效果(图5)。综上所述,以SF为基础的药物负载复合水凝胶在结直肠癌(CRC)的治疗中具有作为新型辅助治疗策略的巨大潜力。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2024.214108

论文第一/通讯作者简介:

袁竟轩,苏州大学硕士研究生,主要研究丝蛋白生物材料方向。

韩植芬,医学博士,系苏州大学附属第四医院中西医结合科副主任医师;姑苏卫生人才计划B类特聘人才;主要从事中医药防治恶性肿瘤的临床、教学和科研工作。主持和参与国家自然科学基金、上海市卫健委青年基金等项目,发表中英文论文20余篇,授权中国专利7件。曾荣获上海市中医药学会科技进步二等奖、中华中医药学会李时珍医药创新奖等荣誉。主要学术任职为世界中医药联合会肿瘤精准医学专业委员会青年理事、上海市中西医结合学会肿瘤专业委员会青年委员、上海市抗癌协会传统医学专业委员会青年委员会委员。同时担任Frontiers in Pharmacology等国内外学术期刊审稿人。

李刚,苏州大学教授、博导,江苏省第十五批“六大人才高峰”高层次人才、江苏省侨联青年委员会委员、香港理工大学江苏校友会副会长。香港理工大学博士、美国塔夫茨大学访问学者(导师:美国工程院David Kaplan院士)。长期在丝蛋白生物材料、医用和智能纺织材料等交叉领域展开研究。在Advanced Functional Materials、Biomaterials等期刊发表学术论文150余篇,已授权国内外专利50余件。主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金面上项目等项目30余项,曾获香港首届创新大赛冠军、江苏省十大行业优秀成果奖等荣誉。主要学术兼职为中国生物材料学会智能仿生材料分会委员、中国科协培训和人才服务中心、国家器审中心、国家自然科学基金和“霍英东”科教奖评审专家(https://web.suda.edu.cn/tcligang)。