人体如同一个柔软的机器,持续不断地发出反映日常活动和健康状况的机械、电子和生理信号。新兴的柔性生物电子技术,尤其是贴合皮肤的可穿戴设备,为无创、实时记录这些生理信号提供了新的契机,在个性化健康监测领域起着关键作用。其中,水凝胶因其柔软、可拉伸的机械性能,可广泛调节的电气和生物功能以及良好的生物相容性,在皮肤生物电子应用中具有独特优势。

然而,要实现长期稳定、可靠的生理监测,水凝胶需同时具备高韧性、弹性和高导电性这三个关键特性,但这仍是一项极具挑战性的任务。首先,水凝胶必须具备足够的韧性和可拉伸性,以承受在人体动态活动中皮肤贴合设备的重复拉伸和变形(应变大于100%)。其次,水凝胶的高机械弹性对于信号的准确性至关重要。水凝胶的机械疲劳会导致设备功能失效,如信号的衰减或不稳定。然而,传统的水凝胶较为脆弱,虽然有多种增强韧性的方法,但这些策略很难在韧性和弹性之间权衡,且制备过程复杂,不适合连续制造坚韧且有弹性的水凝胶电子设备。其次是高导电性。虽然将导电纳米材料或离子液体引入水凝胶中可以提高其导电性,但这会削弱水凝胶的生物力学性能,如柔软性、弹性和生物相容性。

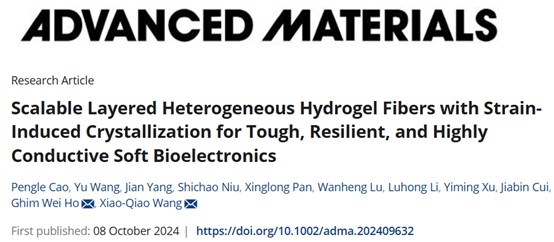

为此,苏州大学汪晓巧教授联合新加坡国立大学Ho Ghim Wei教授提出了一种利用分层异质水凝胶纤维(LHHFs)协同调控水凝胶机电性能的策略,成功实现了韧性、弹性和高导电性的柔性生物电子传感器的制备。通过微通道集成湿法纺丝和反溶剂诱导相分离方法,稳定挤出并快速固化三层凝胶,从而实现单根LHHFs的连续纺丝。LHHFs具有三层对称结构,中间层是高度缠结的卷曲长链聚丙烯酸钠(PANa),两侧层是混合有多壁碳纳米管(MWCNTs)的延伸长链 PANa。得益于其对称的三明治结构,在持续拉伸过程中,缠结的长链PANa网络发生变形、重排和定向,伴随可逆的应变诱导结晶(SIC),从而增强水凝胶的韧性并保持高弹性;与MWCNTs混合的延展长链PANa赋予LHHFs良好的导电性,同时不损害机械弹性。因此,LHHFs具备了此前研究中罕见的高韧性、弹性和导电性组合性能。

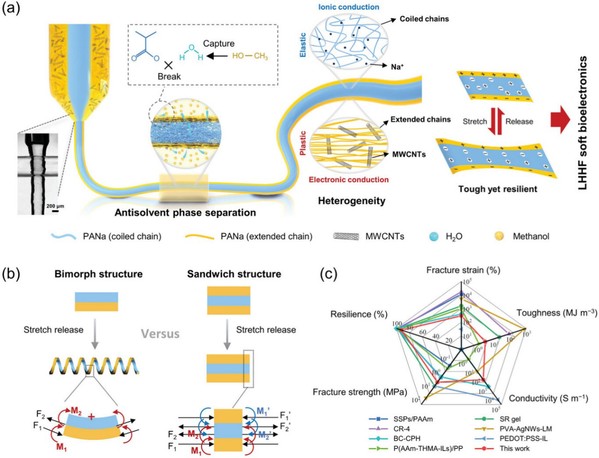

研究人员对 LHHFs的机电性能进行了详细研究。通过光学显微镜、扫描电子显微镜、原子力显微镜和广角 X 射线散射等多种手段,观察到LHHFs在拉伸过程中的多尺度结构演变,证实了其独特的增韧机制。此外,开发了基于LHHF的高性能电容式离-电应变/压力传感器和表皮电极。这些传感器能够在长期动态条件下准确稳定地捕捉人体的生物力学和生物电信号。最后,研究人员还展示了使用LHHFs进行无线多通道全身生理信号监测,包括心电图(ECG)信号、手臂和面部运动的肌电图(EMG)信号,以及膝关节和足部运动信号,均在长时间的动态环境中表现出稳定、准确的信号记录。

图1 LHHF 的制备和结构示意图

图2 拉伸作用下 LHHFs 的多尺度结构表征

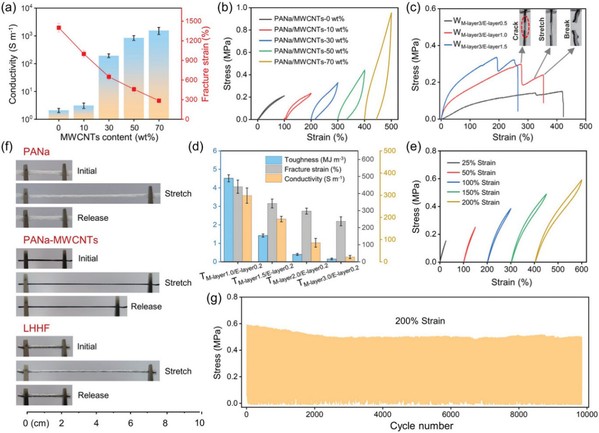

图3 LHHFs的机电性能

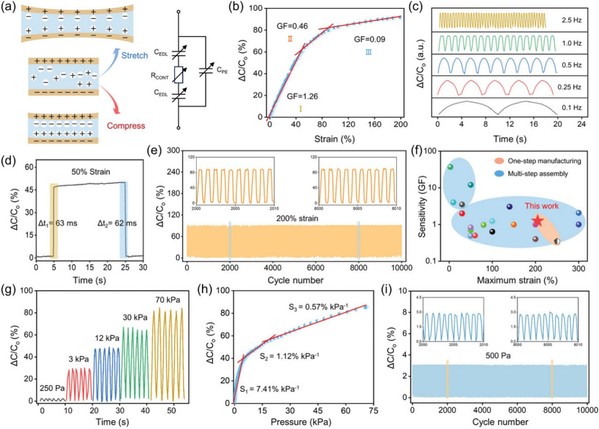

图4 基于LHHF的电容式离-电应变/压力传感器

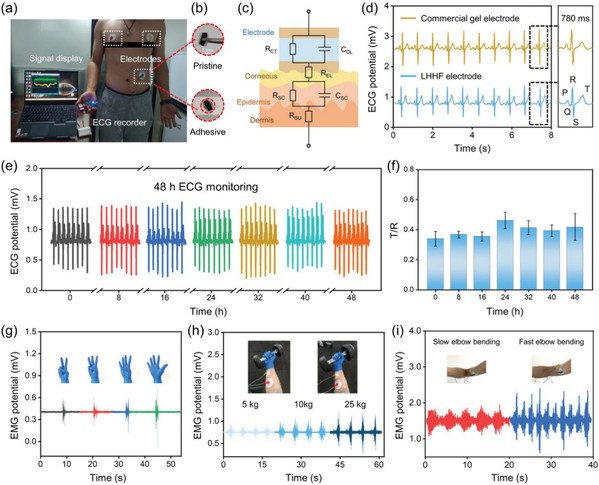

图 5 用于表皮电生理信号检测的LHHF电极

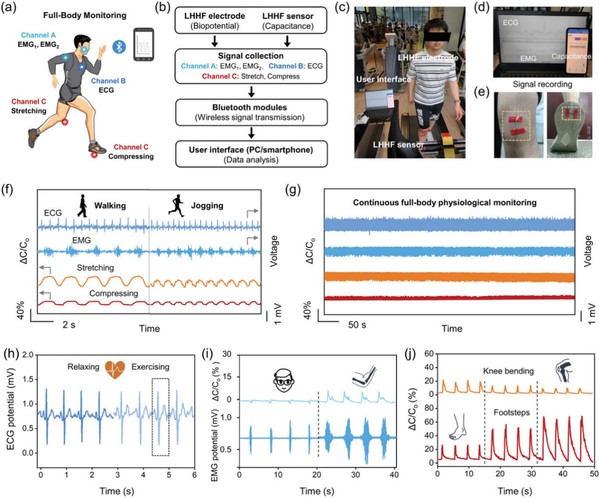

图 6 基于LHHF的无线多通道全身生理信号监测/传感平台

总结与展望:

这项研究成功开发了一种具有独特三层对称结构的可扩展叠层异质水凝胶纤维(LHHFs)。通过独特的制备方法和结构设计,使LHHFs同时具备了高韧性、高弹性和高导电性这三个关键特性。通过构建基于LHHF的多通道传感平台,实现了对全身生理信号的无线、长期和动态监测。该研究成果为软生物电子传感器的发展提供了新的思路和方法,在实际可穿戴医疗保健应用中具有重要意义,有望推动个性化医疗的进一步发展。

该工作以“Scalable Layered Heterogeneous Hydrogel Fibers with Strain-Induced Crystallization for Tough, Resilient, and Highly Conductive Soft Bioelectronics”为题发表在《Advanced Materials》上。苏州大学汪晓巧教授、新加坡国立大学Ho Ghim Wei教授为本文共同通讯作者,博士研究生曹朋乐为本文第一作者。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202409632

通讯作者介绍:

汪晓巧,工学博士,特聘教授,博士生导师。2011年于合肥工业大学获得化学工程与工艺学士学位,2016年博士毕业于南京工业大学化工学院材料化学工程国家重点实验室,获得材料化学工程博士学位。2016-2022年于新加坡国立大学电子与计算机工程系从事博士后研究,2022年7月受聘于苏州大学。主要从事柔性/软物质材料机电工程研究。在Nat. Commun.(3)、Sci. Adv.、Adv. Mater.(2)、Adv. Energy Mater.(3)、Adv. Funct. Mater.(2)、Adv. Opt. Mater.、Mater. Today、ACS Nano(2)、J. Mater. Chem. A、Macromol. Rapid Commun.等期刊发表论文30余篇。研究成果被《NUS news》、《Advanced Science News》、《Science X》、《Nanowerk》等国际媒体广泛报道。目前在主持和参与科研项目8项。

Ho Ghim Wei,博士,教授。2000年毕业于新加坡国立大学,获得学士和硕士学位,并于2000年至2002年在新加坡特许半导体制造公司(CSM)担任工程师,之后在剑桥大学攻读博士学位。2003年,她被选为剑桥大学塞尔温学院的学者。2006年完成博士学位后,她在剑桥大学担任博士后研究员,随后加入新加坡国立大学。2014年,她被授予欧莱雅联合国教科文组织女性科学奖学金。2015年,她是JCI科学和技术发展类别的十大杰出青年(TOYP)奖的获奖者。2016年,她荣获2016年我们时代伟大女性的科学技术奖。目前,她已在国际期刊上发表200多篇论文,领导的课题组专注于可持续智能太阳能系统研究。